精准教学

基于创新实践能力培养的精准分层教学

关键词:精准教学;创新实践;分层教学;教学模式

中图分类号:G434 文献标识码:A

创新实践能力培养是当今大学理工科教育的重要目标,现阶段我国高校创新能力培养仍旧存在诸多问题,传统的教育模式主要是注重知识本身的传授,而缺乏知识的融会贯通、灵活运用,使得知识与实践之间存在巨大的鸿沟,“填鸭式”的教学方式难以满足需求;再者,传统教育很少考虑学生的个体差异,这在很大程度上限制了学生的自主思维意识和独立创新精神。特别是新兴工科专业急需大量的人才,如人工智能、智能制造、机器人、云计算等,这些方向涉及了多个专业知识,知识更新换代快,要求学生具备较高的创新实践和学习能力,这些人才的培养都需要新理念的指引和新培养模式的支撑。

创新实践可以理解为:首先掌握足够广度和深度的学科知识和实践经验,比如学习最新的技术和算法,然后发挥个人的创造性思维,产生新的技术、方法或成果[1]。真正有价值的创造大多是长期学习和思考的结果,是建立在深厚的知识积累之上的。创新实践的条件是:站在巨人肩膀上用自己的头脑思考。因此,创新人才或创造性人才的培养应该以增强知识基础为前提,通过在实践中长期的、深入的思考形成创造性的思维和成果。

20世纪60年代奥格登·林斯利(Ogden Lindsley)率先提出了精准教学的概念,作为一种精准、系统的评估方法,相关专家学者指出:精准教学是精准的评估方法与其他教学策略的有机结合[2],借助精准教学的评估手段,精准评估各种教学方法的优劣,找出问题并加以改进,例如各种竞赛指导、翻转课堂[3]等。国内外研究表明,精准教学可以补救学生知识和技能缺陷[4]。从国外实例中反映了精准教学在数学、阅读教学等表现出了强大的生命力,可以大幅提高指导和课堂教学的效果和效率。

从本质上讲创新实践能力培养就是要“因材施教”,根据学生知识结构和能力高低,制定相应的教学策略和选用合适的教学内容和材料,这一点与精准教学的特点相吻合。精准教学特定适合小班级差异化的教学、小团队创新性的项目研发。通过学生的自主适应和团队的互动讨论的方式,充分发挥双方的促进作用,并借助反馈数据精准评估学生意愿、需求和学习效果等,才能到达较满意的效果。从创新的特点和形成的过程来看,必须掌握足够广度和深度的专业知识、学习和实践思维方法,而精准教学能够精准地找出学生知识和能力的不足和问题,针对性地提高和完善学生的知识水平和实践能力。

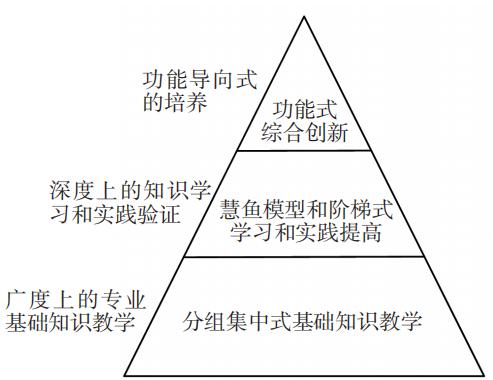

本文意在借助精准教学的系统、精准的评估策略和高效的教学效果,针对性地实施个性化的创新实践能力培养,结合传统集中式高效的授课方式,提出了“分组+阶段+模块”的精准分层教学模式,“分组”进行广度上的专业基础知识教学,“阶段”进行深度上的知识学习,“模块”实施功能导向式的培养,帮助学生整理分析问题、发掘问题和解决问题的思路,从而提高学生的解决问题和创新实践能力。

一、针对创新实践能力培养的精准分层教学必要性和可行性

目前,绝大多数高校都将创新实践能力作为学生培养的主要目标之一。创新实践的教学和培养,不仅要进行基本知识、专业知识和技能实践的培训,而且要提高学生的分析问题、解决问题的能力,是综合能力、创新能力和创新意识的培养。在现有培养机制中,很多高校采用学科竞赛方式来促进创新实践的培训[5],是个可行且很好的方式,但是在现有的培养过程中,往往每个老师各自为政,参与的学生人数和涉及面比较小,缺乏高效的教学

培养组织方式,特别是对于基础较差的学生来说,往往难以取得理想的教学效果,甚至影响到日常的课程学习。因此,要求创新实践的教学和培养具有系统性、可操作性和可评估性,要求具有较好针对性和高效性,同时要求学生有较大的自主和兴趣参与到学习和实践中。

对创新实践的教学和指导大多数是采用传统的方法,很少高校有系统的指导和评估方法,学生的学习状态也没有太多的改进。虽然传统模式在知识点的讲授上是高效的,但是满堂灌式的传统教学模式对创新实践的培养存在很多问题:重知识的传授和获取,轻知识的加工和问题的思考,理论传授与实际应用脱节,对学生的专业实践能力训练不够;存在兴趣型过少、自主型过少、问题型过少等诸多问题,而且很少考虑学生个体的知识结构、兴趣和特长等差异。在不同程度上抑制学生的学习兴趣,不利于学生的自主思维意识和独立创新精神的培养。基于前期知识的认识,针对自身特长,学习者可自主确定自己的研究方向,并选择自己在项目团队中角色。老师引导学生进行个性化发展,针对每个学生的状况,指导教师因材施教,制定符合组别、个体的综合培养方案,达到“因材施教”“精准培养”的目的。

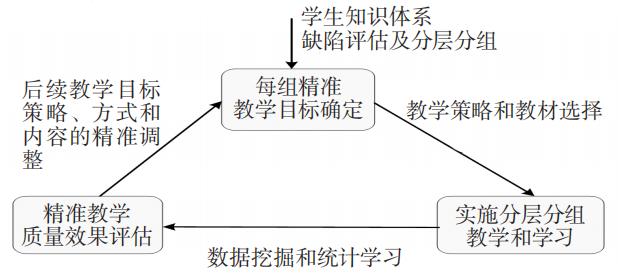

本文中提出的分层精准教学模式分为精准的教学目标确定、教学实施、评估分析和反馈改进环节,形成一个递进的高效循环过程。图1表示了一个知识点或者小模块知识的精准教学框架,可以认为是一个小循环。首先根据学生水平和实际情况,设定精准的教学目标;其次,通过选择相应的教学策略和教材等,实施分层分组的教学和学习;最后,借助数据挖掘和机器学习技术,进行精准的教学质量、效果等评估,发现学生学习中的各种问题,也找出教师在教学过程中的不足,同时也反馈学生个体的建议和情感。根据评估反馈数据,改善后续教学目标,找到精准教学所需要针对的问题,如果有必要,可以按照学生个体的能力和兴趣重新调整分组或分班,调整和改进下一阶段的教学目标和教学策略、内容等。这个循环递进过程就是为不同层次的学生提供精准的个性化指导和服务,最终实现高效的教学,因此精准的分层教学是完全有必要和可行的。

图1 一个知识点的精准教学框架

目前精准教学并没有得到充分的利用[6],除了学校的运行机制外,主要原因是精准教育是个系统工程,工程量巨大,没有现成教学材料和工具,没有简单易用的方法。就拿教学评估环节来说,它是精准教学的一个重要部分或者环节,根据评估反馈数据能够找到教学中的问题,改善教学和学生学习中不足,但这个过程复杂、工作量很大。然而,随着信息技术的发展,尤其是移动网络技术和机器学习的高速发展和普及,可以通过信息技术替代过去人工用笔记录学生的表现和问题等,人为分析、找出问题等,使得精准教育中的评估环节能够变得快捷且有效,采用微信公众平台设计了一个简洁可行的教学评价系统[7],再加上各种实践类创新活动与学科竞赛的广泛开展,积累了大量的教学经验,使得精准教学成为创新实践培养的首选教学方法。祝智庭等人设计了信息技术支持的精准教学[8],通过合理的人机分工,综合两方面的优势,使得精准教学的效果更佳。

二、集中授课和精准教学相结合的灵活分层精准教学体系与构建

创新实践培养重在培养学生的专业实践能力和创新思维能力,不但要求掌握基本专业知识,而且还要通过实践方式灵活运用、融会贯通。精准教学的目的是快速找出教学问题和学生的知识缺陷,使教师及时调整教学策略和针对性指导,从而获得更高效的学习效果。每个学生的水平、兴趣和知识结构不同,有些学生基础知识不足,有些学生动手能力缺乏,而创新实践的教学和培养是个系统性的工程[9],涉及的面非常广,需要区别对待,因此为了提高教学效率,传统的集中授课和精准教学的结合,我们采用“分组+阶段+模块”的分层精准教学模式,如图2所示。

图2 分层精准教学体系

整个教学体系分为三层:第一、通过学生和教学评价,摸清学生知识点的掌握情况、能力、兴趣爱好,打破原有入学年限的班级制,按照实际能力和实践需求的分班原则,进行灵活机动的分组,精准确定每组的学习目标、学习策略和教材,对各个班组进行集中授课和训练。借助传统教学高效的集中授课,完成广度上的基础知识教学;第二、为了充分利用有限的教学资源和指导时间,参考实践培养中的“慧鱼模型”和阶梯式教学模式。“慧鱼

模型”是一种实践培养方法,诞生于德国,是通过机械、电气、控制器、传感器及软件等模块组成的系统,模拟工业生产和大型设备的操作,涵盖了电子信息、机械原理、气动原理、控制技术、汽车制造和机器人等多个领域,可以真实展现控制过程、机械以及科学原理。目前IBM、宝马、西门子等一大批世界著名公司均采用慧鱼模型来论证生产流水线。第三、功能导向式综合创新能力培养,遵循实践设计的解决思维过程,使用一套功能导向式培养方式,帮助学生从项目的功能出发分析问题、发掘问题和解决问题。

整个教学体系中,每组每个模块都包含了三个主要环节:水平精准测试和精准教学目标确定、分阶段分模块教学设计、基于数据分析的精准定位、教学评价和问题查找等。

(一)水平精准测试和精准教学目标树确定

在学生 “分组”时:首先对学生进行精准测试评估,根据学生的水平 、兴趣和项目类型等进行分组,各组之间可以根据实际需要灵活分拆和组合,在学习模式上采用“阶段+模块”的培养模式,把学习内容进行分解和组合,对每个阶段和每个模块分别设计教学目标、任务和学习材料资源等,为各个组设计精准的教学目标,每组都采用集中教学方式,因此可以认为是一种精准教学与传统教学模式相结合。

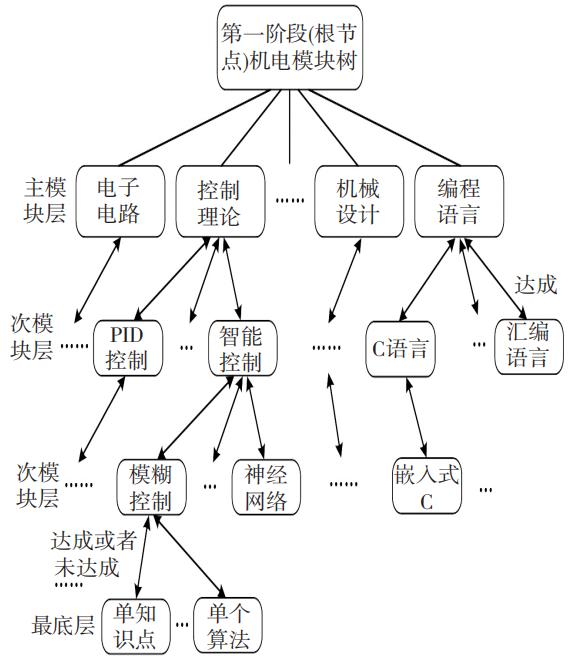

精准教学目标确定是精准教学的一个重要环节,也是与教学评估、问题自查相对应。首先经过教师团队对知识或技能目标的层层梳理后,按照学生掌握知识或技能内化过程来设置精准教学的目标和问题。由于知识和技能的关联性和复杂性,精准教学的目标设计可以是由多个子目标组合起来的一颗目标树,最上层的是根目标。图3示例了一个第一阶段的复杂的机电一体化模块教学目标树。

图3 一个复杂模块的精准教学目标树示例

教学目标树的建立需要根据知识或技能的内容具体细化子目标,并有可执行性,同时每个目标可以对应几个知识点或问题,建立与目标树对应的节点配套的试题库,用于测试评估学生的掌握情况。特别是对于实践类的知识或技能,精准教学不仅要讲授关联知识和技能,还要引导学生完成实践活动的教学,与具体的、细化的问题具有很大的关联性。因此,要求精准目标能够针对知识点或实现某个功能,引导学生从简单的模仿到有自己的想法思路,甚至创新思维,可以高质量地完成一个实践学习,从而提高教学效果和教学效率。

目标树同时也是问题自查和数据挖掘的主要依据。子目标对应的具体知识点和具体问题可以用于发现学生的掌握情况,验证教学的实际效果,其过程类似于传统教学的阶段测试。在评估过程中,对教学周期教学评估测试,寻找短板知识或欠缺的技能,贯彻到下一步教学设计和实施中,从而避免自由散漫,提高教学的有效性和针对性。

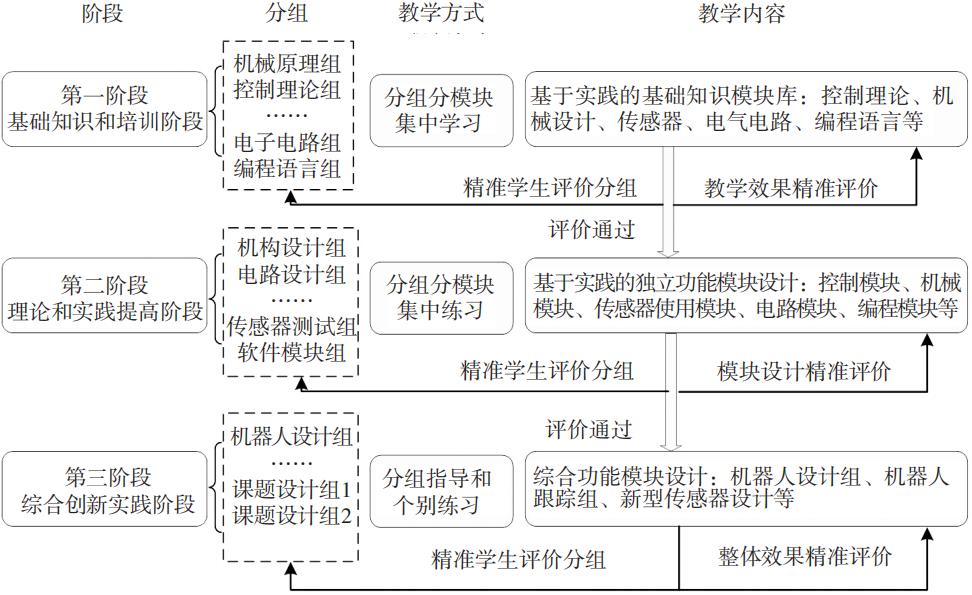

(二)基于创新实践的分阶段分模块教学设计

在创新实践环节,应该遵循认识事物发展的固有规律,由浅入深、由简到繁、由个别学习到综合应用,因此“分组+阶段+模块”培养模式是个不错的选择。“阶段”是按创新实践培养分为基础知识和培训阶段、实践提高阶段、综合创新实践等三个阶段;在基础阶段中,着重培养学生的基础知识和专业理论知识,和传统的教学的不同在于首先需要根据学生的水平等级进行分组;在理论和实践提高阶段,加深专业理论知识,并与实践相结合,针

对实际项目或问题设计实践方案,逐步培养学生发现问题、解决问题的能力;在创新设计阶段,锻炼学生在各种创新课程设计、创新实践设计和各种创新比赛中发现的问题、解决问题,并提炼为理论知识。整个教学设计如图4所示。

在每个阶段中,将各个知识和技能“模块化”中,即在三个不同的学习阶段分为多个学习模块。例如,在基础知识和培训阶段,根据机器人创新设计和竞赛的基本知识和技能,分为控制理论基础知识模块、机械设计知识模块、传感器模块、电气电路模块及上、下位机软件编程模块等。在实践提高阶段,实现独立的功能模块设计,例如,在移动机器人项目中的一个实际问题“实现机器人运动加速度的精确测量”,这个问题涉及了多个知识点,可以分解为多个问题和目标:(1)“传感器加速度测量的选择”;(2)“如何精确测量”,其中包含对各种传感器的了解和选型,测量的精度、标定、校对和误差分析处理等多个概念和步骤。实际中首先选择合适的传感器,然后可能需要完成传感器的标定和校对,测量之后,对测量数据进行分析和处理。

在综合创新实践阶段:围绕的实践项目的关键技术,例如机器人项目的核心模块开发、改进和研究,通过把毕业设计、创新实践项目及创新性比赛作为载体,进一步培养学生的创新思维,锻炼学生的实践创新能力。

为了能够达到精准教学目标,需要建构与精准目标相应的学习教材、资源库和测试库等,以便教学过程中,准确地推送对应的学习、训练和测试资料,将传统教材加上各种其他材料,例如PPT、电子书、在线视频、3D仿真、程序源码、在线论坛和题库等多种类型,扩展为“知识点学习材料” “实践练习材料” “综合创新实践材料”为一体的系统学习训练库。

(三)基于数据分析的精准定位、教学评价和问题查找

传统的教学策略是在预定的课堂内完成对某个知识点或技能的学习,下一时刻将必须进入到下个知识点,而且往往不管学生是否已经掌握了这个知识点或技能,因此,对部分学生来说,无法高效地利用时间和有限资源。学生的最清楚原则和每日表现测量[10]是精准教学的两大基本原则,是教学评价的主要依据。精准教学与传统教学方法不同的是需要准确地判断学生对知识点的掌握情况、对技能的使用情况和教学的实际效果等,从而可以有针对性地选择适当的教学资料,采用恰当的教学手段,讲授特定的教学内容,因此,教学评估和学生知识体系缺陷的评估是精准教育的基础环节,也是和传统教育方法的主要区别之一。只有通过教学评价,才能清晰直观地了解学生的学习情况,发现教学过程中的问题,并以评价结果为依据改善教学。

在传统的教学方法中要做到上述的精准定位和精准决策是很困难的。然而,随着信息技术的发展,尤其是移动互联网技术、智能手机的大量使用,获取数据变得方便,教师可随时了解学习进展和效果,快速实现问题的精准查找和定位,通过机器学习等先进信息技术处理收集的数据和分析算法,及时反馈教学效果和状态,发现学生的困难和

瓶颈,为最终的精准决策提供依据。

当学习较难的知识点时,及时发现问题,掌握学习效果,反复练习直到解决问题;当发现学生对知识学习的动力和兴趣不大时,其原因可能是趣味性差或者学生自身的注意力不集中。若某一知识点的多次出现学习效果不佳,从侧面说明老师讲解不透彻、不到位,从而帮助教师查找问题,重新设计教学材料和策略。例如,当学生在综合测试题目中的正确率低于某一标准(如60%)时,要求学生重新回到原模块的学习,直到通过相应模块的测

试题目。总之,监控数据可以确定教学内容、发现教学策略最佳调整和教学干预时机等。现在,微信不但能够解决师生、生生之间交流、协作不足的问题,而且通过其扩展功能,例如订阅号、微信小程序,都能够为学生日常的教育和学习提供了一个良好的学习平台、数据的收集和评价的平台。例如设计“闲时教育”的微信公众号,包含“课件”“布置任务”“知识点介绍”三个功能模块,“布置任务”的菜单下有“每日一测”“作品评价”和“评价量表”。此系统功能简单,通过适当的功能扩展,可以开发出适合精准教学的多维度的在线学习、评价系统。

三、灵活的分层分组实施策略

现有各高校陆续开设了各种各样的创新创业类课程。根据多数高校的情况,第一层和第二层的大部分课程和知识点可以分配到日常的教学和现有的创新创业类课程中。例如,上海理工大学除了各类专业课以外,还为电子信息类专业开设了多种创新创业类课程:C语言程序设计与实践、单片机应用与电子竞赛实训、机器人创新设计、工程制图竞赛、移动互联网和人工智能创新设计、数学建模竞赛与实训、创新思维训练、网络工程技术与应用、汽车电子技术、虚拟桌面运维等。在很大程度上,学生日常的教学完成了大部分第一阶段和部分第二阶段的学习,因此,可以和现有的教学体系实现了无缝对接。

在每个阶段中,通过学生知识体系缺陷测评,查找出学生和技能不足,针对性进行知识教学和技能训练,让学生快速完善知识体系和技能。实施的流程是:按模块分组学习(测试通过)→下一模块学习(整组模块测试通过)→下一阶段(按项目分组),形成一个递进的循环学习过程,逐步提升和完善学生的知识结构、实践动手和创新能力。综合创新实践是现有高校的培养方案中比较欠缺,也是最困难的环节。另外,我们指定相应的研究生参与指导本科生,协助困难问题解决。采用差异化的分组策略有助于形成同组之间的协同氛围和组别之间的竞争机制。

目前,各种各样的学科竞赛、创新项目种类多,始终贯穿大学教育,因此将竞赛内容有机地融入精准教学的综合创新实践,已经有了较好的基础。现有的成功经验大多是借力于各种学科比赛和创新实践项目[11]。从我们实施效果来看,将精准教学与各种竞赛、创新创业项目以及毕业设计的结合,分组之间的差异,可以激发学生的竞争意识,提升学习兴趣,有助于形成良好的学习和研究氛围。在同组学生之间的相互讨论和协助下,绝大多

数学生能够较快地进入项目或研究课题,提高学生分析问题和解决问题的能力,从而提高学生的解决问题和创新实践能力。

我们成功的做法是以毕业设计、创新实践项目及创新性较强的课程设计为载体,例如全国电子设计大赛、挑战杯、全国机器人大赛等,利用学校比赛经费、仪器设备等资源,针对各种比赛项目进行创新实践能力的培养,取得了较好成绩。近3年,我们学院和团队获得全国各类学科竞赛和创新设计比赛中取得了优秀成绩,全国性一等奖20多项、二等奖40多项,特别是在今年的中国研究生电子设计竞赛一等奖3项,2015年的本科生全国电子设计大赛全国一等奖5项,并且有多项学生设计作品成功转化为产品,有效地促进了学生实践能力和创新能力的培养。

四、结语

基于精准教学的精准评估、学生知识体系缺陷评价、灵活的分层分组的实施策略,结合传统集中式高效的授课方式,提出了一套有章可循、行之有效的精准教学模式,通过“分组+阶段+模块” 的方式助力创新实践能力培养。分组的差异可以激发学生的竞争意识,提升学习兴趣,有助于形成良好的学习和研究氛围。通过评价学习效果,发现个体和总体的教学问题,为后续教学提供更精准的目标和方法,经过多次循环和提升,为学生提供精准的指导和服务,为实现创新实践能力培养提出了一个可行的教学模式。

参考文献:

[1] 徐亚清. 研究生创新能力培养的协同分析与实证研究[D].天津:河北工业大学, 2009.

[2] West, R P, Hamerlynck, L A, Designs for excellence in education: TheLegacy of BF Skinner [M]. Longmont: ERIC,1992.

[3] 张灵芝. 翻转课堂中的精准教学模式研究[J]. 武汉冶金管理干部学院学报, 2016, 26(2): 50-52.

[4] Lindsley O R. From Skinner to precision teaching: The child knowsbest[J]. Let’s try doing something else kind of thing, 1972,(1): 1-11.

[5] 邱显焱.基于学科竞赛的教学研究型高校人才培养模式研究[J].科技信息, 2012(25): 154-154.

[6] Binder, C, Watkins, C L. Precision Teaching and Direct Instruction:Measurably Superior Instructional Technology in Schools[J].Performance Improvement Quarterly, 2013, 26(2):73-115.

[7] 谢雷, 韩骏等. 基于微信公众平台环境支持下的教学评价研究[J].软件导刊·教育技术, 2015,(8):68-70.

[8] 祝智庭, 彭红超. 信息技术支持的高效知识教学: 激发精准教学的活力[J].中国电化教育, 2016,(1):17-25.

[9] 张德江.人才培养质量的影响因素与对策探析[J]. 中国大学教学,2012,(2):11-13.

[10] 雷云鹤, 祝智庭. 基于预学习数据分析的精准教学决策[J]. 中国电化教育, 2016,(6):27-35.

[11] 肖静, 余颖等. 立足机器人竞赛促进创新训练与实践教学改革[J].东华理工大学学报(社会科学版), 2013, 32(2):189-192.

作者简介:

王永雄:副教授,研究方向为智能机器人与机器学习(wyxiong@usst.edu.cn)。

The Hierarchical Precise Instruction Improves the Cultivation of Innovation Practice Ability

Wang Yongxiong, Ding Derui, Song Yan, Zhang Sunjie

(School of Optical-Electrical and Computer Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093)

Abstract: The Cultivation of Innovation Practice Ability is the important objective of higher education today. Especially, the

rapid development of new engineering course, such as robot and artificial intelligence, puts forward the new demand for existing

teaching and training modes. Precision instruction is an accurate and systematic evaluation method for knowledge teaching. Through

the accurate assessment of precise instruction and efficient teaching method, we combine organically the precise instruction and

traditional teaching model, and then introduce the Hierarchical Precise Instruction which include the grouping, phase and module.

In grouping, teaching the professional foundation knowledge. In phase, learning the deep specialized knowledge. In module,

implementing the cultivation of function-oriented mode. Simultaneously, differential grouping can motivate students’ spirit of comp

etition, improve the learning interest. It helps to form a good atmosphere of study and research. Thus, the students’ problem-solving

and innovative practice ability are improved.

Keywords: Precise Instruction; Innovative Practice Ability; Hierarchical Teaching; Model of Teaching